Île Hans : enjeux et dénouement de la « guerre du whisky »

Le 14 juin 2022 marque un tournant historique entre le Canada et le Danemark dans l’épineuse question de la souveraineté de l’île Hans. En suspens depuis le traité frontalier de 1973, cet accord divise désormais l’île en deux parties équivalentes et établit la troisième frontière terrestre américano-européenne.

La découverte de l’île Hans

La première découverte de l’île remonte à la deuxième expédition Grinnell de 1853, menée par le médecin et explorateur américain Elisha Kent Kane. Au cours de cette exploration prolongée, l’équipage a minutieusement cartographié les côtes de Smith Sound et du bassin de Kane, dévoilant ainsi le canal Kennedy et ses trois principales îles.

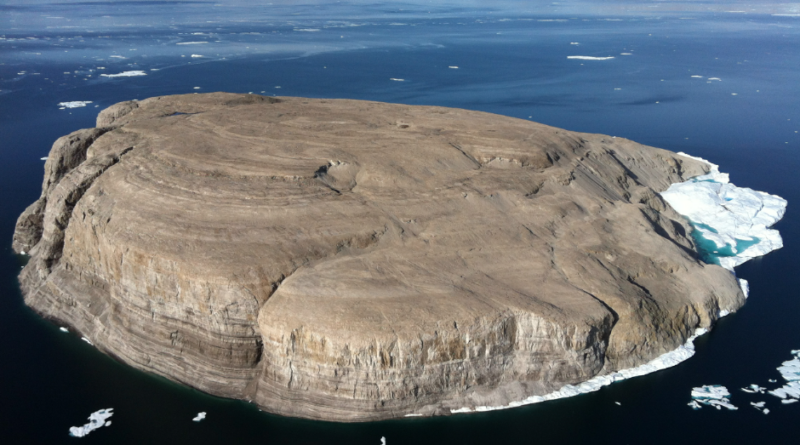

Dans la partie septentrionale du détroit de Nares se dresse l’île Hans, également connue sous le nom de Tartupaluk en Inuktitut. Ce rocher de calcaire silurien fossilifère occupe le centre du canal Kennedy séparant l’île d’Ellesmere (Canada) du Groenland (Danemark).

Elle doit son nom à l’interprète Kalaallit et explorateur inuit Hans Hendrik dont les expéditions dans l’Arctique ont été consignées dans son récit de voyage couvrant près de trois décennies.

Les revendications canadiennes et danoises de l’île Hans

La question de la souveraineté de l’île inhabitée d’1,3 km remonte aux années 1970. En effet, lorsque le Canada et le Danemark entreprennent de délimiter précisément les frontières de la région de Nares, l’appartenance de l’île Hans reste floue. Le traité de 1973 ne fait qu’entériner le début d’un nouveau contentieux territorial dans l’Arctique.

Le Danemark revendique sa légitimité juridique sur l’île Hans, invoquant un arrêt de la Cour permanente de justice internationale de La Haye, en 1933. Cette instance, affiliée à la Société des Nations, déboute les revendications territoriales de la Norvège au sujet du Groenland oriental. Conséquemment, le Danemark estime détenir juridiquement le Groenland oriental dont l’île Hans est géologiquement et territorialement proche.

Par ailleurs, le Danemark invoque aussi des arguments historiques, soulignant notamment les origines inuites du nom de l’île. Il soutient aussi l’utilisation traditionnelle de l’île Hans par les Inuits du Groenland comme un point d’observation pour la chasse.

Le Canada avance également des arguments d’ordre juridique pour soutenir sa légitimité sur l’île Hans. En juillet 1880, le gouvernement britannique cède le reste de ses possessions arctiques au Canada, incluant « toutes les îles adjacentes à l’un de ces Territoires », qu’elles aient été découvertes ou non. Ainsi, le Canada considère l’île Hans comme un des territoires intégrés à l’accord canado-britannique.

Les enjeux derrière la guerre du whisky

Contrairement à de nombreux conflits territoriaux contemporains, l’île Hans présente une valeur économique immédiate relativement faible pour les deux pays concernés. Elle demeure actuellement inhabitée, aride et inhabitable.

Cependant, l’exploitation future de la zone économique exclusive (ZEE) pourrait octroyer de nombreux avantages.

Tout d’abord, les effets du changement climatique laissent entrevoir une augmentation potentielle du trafic maritime dans l’Arctique. Cette évolution pourrait ouvrir la voie à l’exploitation des ressources halieutiques situées aux abords immédiats de l’île Hans.

Cette dernière deviendrait également un point de passage important du transport maritime mondial au sein des eaux arctiques.

Ensuite, l’appartenance de l’île Hans pourrait également donner accès à des ressources en hydrocarbures. Dans les années 1980, la compagnie pétrolière canadienne Dome Petroleum a notamment entrepris des expéditions prospectives aux abords de l’île.

Néanmoins, de nombreux chercheurs indiquent que ces ressources sont extrêmement difficiles d’accès et qu’elles impliquent des coûts économiques et environnementaux considérables.

Au-delà des enjeux économiques, si le contentieux territorial s’étire sur près de 50 ans, c’est qu’il revêt une importante dimension politique. Les deux pays semblent avoir fait de l’appartenance politique de l’île Hans un symbole de souveraineté nationale. À partir des années 1980, le conflit prend une tournure aussi imprévisible qu’humoristique, avec chaque pays marquant son territoire en plantant son drapeau national et en laissant une bouteille d’alcool sur l’île – du schnaps pour les Danois et du whisky pour les Canadiens.

Cette situation unique est possible en raison des bonnes relations entre les deux pays, tous deux membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Île Hans : Danemark, Canada ou… île universelle ?

Afin de résoudre pacifiquement le contentieux canado-danois, diverses options sont envisagées.

L’écrivain et conférencier français Emmanuel Hussenet propose de faire de l’île Hans une « terra nullius », c’est-à-dire une terre n’appartenant à aucun État. En 2013, il fonde l’association Hans Insula Universalis dédiée à la promotion du projet. Cette initiative vise à consacrer l’île Hans à la protection de la biodiversité et de l’écosystème environnant. Malgré une certaine médiatisation, cette proposition est restée une utopie.

Une autre option envisagée est de faire de l’île Hans un condominium. Ce statut juridique est actuellement appliqué aux îles des Faisans, où la souveraineté alterne périodiquement entre Espagne et France. Cette solution aurait permis le partage de la souveraineté de l’île entre le Canada et le Danemark, tout en laissant la gouvernance quotidienne aux Inuits locaux.

Finalement, en 2018, les deux pays décident de mettre en place un groupe de travail international pour résoudre leurs différends. Cet effort aboutit à un accord en juin 2022 définissant le nouveau tracé de la frontière locale canado-danoise. L’île Hans se divise désormais en deux parties le long d’une faille naturelle allant du nord au sud du rocher. Le Groenland (Danemark) obtient 60 % de la superficie de l’île, tandis que les 40 % restants reviennent au Canada.

En raison du conflit géopolitique russo-ukrainien en cours depuis février 2022, cet accord revêt une symbolique pacifique très importante. Mélanie Joly, actuelle Ministre des Affaires étrangères du Canada, souligne à ce sujet : « Nous montrons aux autres pays comment les disputes territoriales peuvent être résolues ». Son homologue danois, Jeppe Kofod exprime également son soutien : « La diplomatie et l’État de droit fonctionnent. Puisse cet accord inspirer d’autres pays ».